店舗開業.comでは、所感を通しエリアでの開業アドバイスを記載させていただいています。

そこで、今回は『家事支援サービス』について調査し深掘りを行いました。

ハウスクリーニングではないのか?と思われるかもしれませんが、家事代行・家事支援サービスのデータが多くあり、 店舗開業.comでは家事支援サービス=家事代行業≒ハウスクリーニングだと仮定し、このデータを基にハウスクリーニングに応用したいと考えておりますので、ご活用下さい。

2017年経済産業省『委託調査報告書』から、

2018年野村総合研究所が委託調査、発表した『平成29年度商取引適正化・製品安全に係る事業(家事支援サービス業を取り巻く諸課題に係る調査研 究)調査報告書』を基に、以下10点を取り上げました。

●家事支援サービス業の推計市場規模

●家事支援サービスの利用状況

●家事支援サービスの利用目的

●利用金額

●家事支援サービスの効果

●家事支援サービスを利用しなくなった理由(過去利用者)

●家事支援サービスを利用していない理由(未利用者)

●非利用者(過去利用者・未利用者)における今後の利用意向

●主要家事支援サービス事業者におけるサービス提供実態及び課題

●アンケート調査結果

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21が発表している『業種別開業ガイド』の家事支援サービスを基に、以下7点を取り上げました。

●社会的背景

●年齢別1世帯あたり家事支援料

●家事支援サービスとは

●家事支援サービスのビジネスの特徴

●開業のタイプ

●開業ステップと手続き

●必要なコト

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21が発表している『業種別開業ガイド』の家事代行を基に、以下3点を取り上げました。

●開業の方法

●開業の場所

●必要なコト

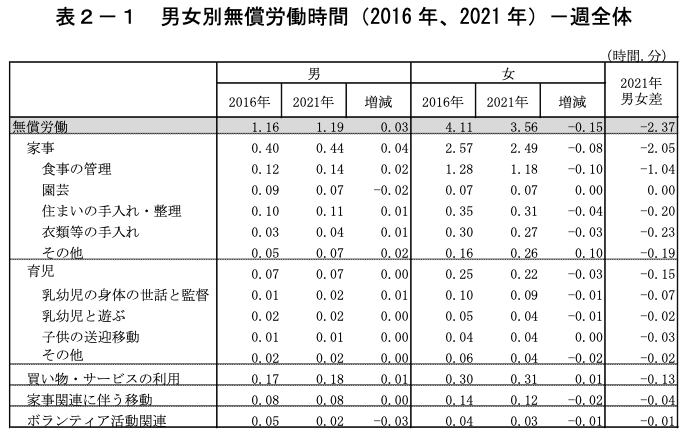

2022年総務省統計局が発表した『令和3年社会生活基本調査の結果』を基に、以下1点を取り上げました。

●無償労働の割合

2021年総務省統計局が発表した『令和3年度版厚生労働白書』を基に、以下1点を取り上げました。

●共働き等世帯数の年次推移

2021年総務省統計局が発表した『令和2年国税調査人口等基本集計結果』を基に、以下1点を取り上げました。

●世帯人員別一般世帯数の推移

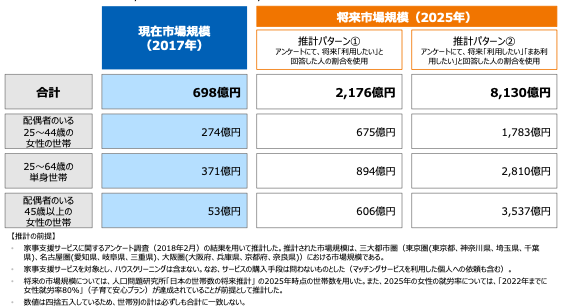

家事支援(代行)サービス業の推計市場規模

- 2017年時点での市場規模は、約698億円と推定

- 将来の市場規模

- 最低で2,000億円

- 最大で8,000億円まで可能性があると推計

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000261.pdf

家事支援(代行)サービスの背景

社会的背景

市場規模予測と女性の社会進出や単身世帯、共働き世帯、高齢者のみ世帯の増加を背景に、家事支援サービスのニーズは拡大傾向にあります。

また、近年では、子どもの送り迎えやペットの世話や散歩、そして特殊清掃まで、サービス内容が多岐にわたってきている事も、社会的背景の影響を受けニーズが多様化していると予測します。

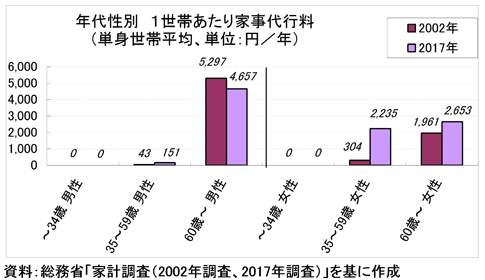

年齢別1世帯あたり家事支援(代行)料

- 単身世帯

- 高齢男性の利用が最も多い

- 次いで高齢女性の利用が多い

- 近年の特徴

- 2017年より、35~59歳単身世帯女性の利用が増加している

共働き等世帯数の年次推移

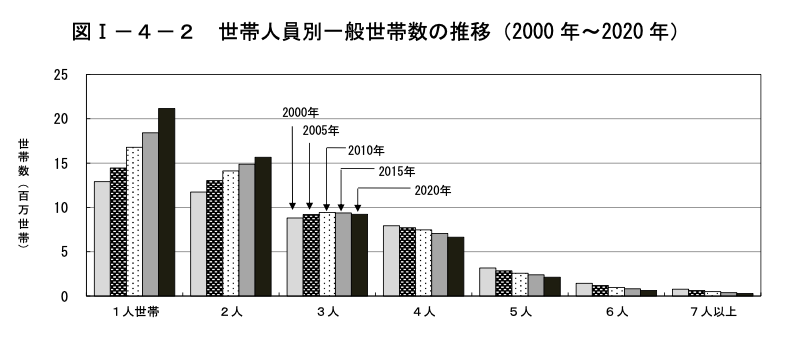

世帯人員別一般世帯数の推移

- 世帯人員が1人の世帯が38%(2115万1千世帯)と最も多い

- 2015 年と比較して、

- 世帯人員が2人以下の世帯はいずれも増加

- 3人以上の世帯はいずれも減少

- 特に5人以上の世帯は 10%以上減少

世帯人員が1人の世帯数推移と年齢別1世帯あたり家事代行料を基にすると、今後も市場が存在する可能性は高いと予測します。

無償労働の割合

- 週全体の無償労働時間を男女別にみると、

- 男性:1時間19分

- 女性:3時間 56 分

- 男女間で2時間 37 分の差

家事時間に占める割合は、男女共に「食事の管理」が最も大きい

男性は、

①「食事の管理」32.6%

②「住まいの手入れ・整理」25.6%

③「園芸」か16.3%

女性は、

①「食事の管理」46.2%

②「住まいの手入れ・整理」18.3%

③「園芸」か16.0%

となっている。

仮に共働きだった場合、

- 週に5時間25分の無償労働を行なっている

- 毎日46分の無償労働が発生していると仮定できる。

6歳未満の子供を持つ夫・妻の無償労働時間では、共に「乳幼児の身体の世話と監督」 が最も長く、このデータを店舗開業.comの独断で分析すると、6歳未満の子供を持つ夫・妻の「食事の管理」の時間と無償労働の「食事の管理」の時間が極端に変化がない為、育児に注力していると仮定できる。

家事支援(代行)サービスの考察

上記より、

- 高齢単身世帯には元々ニーズがある

- 女性の単身世帯利用者の若年化

- 女性の無償労働時間が男性の約3倍

- 女性の無償労働時間の46%は食事の管理

- 6歳未満の子供を持つ家庭では、子育てに多くの時間を割いている

よって、店舗開業.comは、単身世帯や共働き世帯、子供を持つ世帯、高齢世帯において需要がある業態だと予測しています。

また、データより顧客のニーズが、

- 利用者の時間削減の需要

- 利用者の”できない”を代行する需要

- 利用者の”面倒”を代行する需要

- “たまにの贅沢”の需要

と予測され為、ターゲットのニーズに合わせたサービスの提供を考慮する必要があると考えます。

家事支援(代行)サービス業の特徴

出所:独立行政法人中小企業基盤整備機構 J-Net21 『家事支援サービス』

https://j-net21.smrj.go.jp/startup/guide/service/service07.html

家事支援サービスとは

- 「家事代行業」とほぼ同義

- 「事業者のスタッフが利用者宅を訪問し、主に利用者宅において、家事に関する業務(掃除、洗濯、炊事等)の全部又は一部を利用者に代わって行うサービス」

家事支援サービスのビジネスの特徴

- 開業に際して届出や許認可などを必要としない

- 小資本でも参入が可能

- 開業しやすく新規参入が多い

- 開業しやすく技術や経営管理が未熟なまま開業する事業者も多い

- 技術や経営管理が未熟の為、トラブルも多い

開業のタイプ

- ターゲット特化型

- ターゲットを絞って差別化を行い、それぞれのニーズに合わせたサービスを提供するタイプ

- 女性や高齢者の世帯に対しては体力のあるスタッフを派遣して力仕事にも対応できるようにする

- 外国人世帯に対しては各外国語に対応できる人材を派遣

- ターゲットを絞って差別化を行い、それぞれのニーズに合わせたサービスを提供するタイプ

- オプション拡大型

- 通常の家事代行サービスの内容に加え、便利屋やハウスクリーニング業者等の業務領域にも参入することで他社との差別化を図るタイプ

- 料金は高額

- 場合によっては他社に業務委託する事も必要

- 通常の家事代行サービスの内容に加え、便利屋やハウスクリーニング業者等の業務領域にも参入することで他社との差別化を図るタイプ

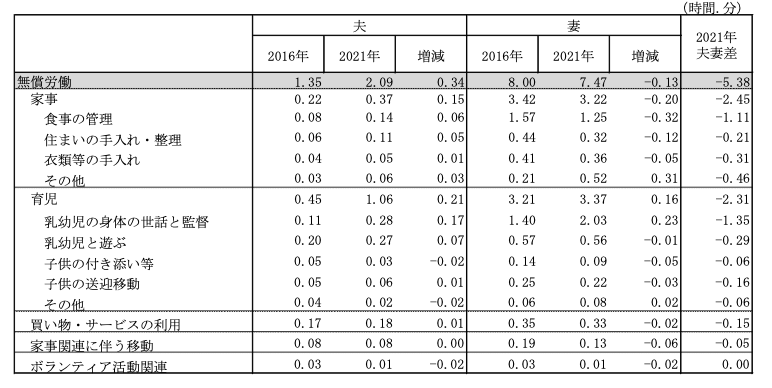

開業ステップと手続き

- 手続き

- 家事支援サービス業を開業するに際して、特に必要な許認可などはない

- 開業ステップ

- 特別なことは無く、通常の開業時のステップと同じ

必要な”コト”

- マニュアル化

- どのスタッフが対応しても一定品質のサービスを提供できるようにしなければならない

- 利用者アンケート実施

- スタッフの技術やサービスの質の向上

- どのスタッフが対応しても一定品質のサービスを提供できるようにしなければならない

- 身なりと接客マナー

- 家事支援サービスは一般家庭を訪問して行うサービスの為、不快感を与えない身なりや接客マナーも大変重視される

- マナー研修や社内勉強会を通しスキルアップを図っていく

- 家事支援サービスは一般家庭を訪問して行うサービスの為、不快感を与えない身なりや接客マナーも大変重視される

- ハウスクリーニング業務の資格

- ハウスクリーニング技能士

- 公益社団法人全国ハウスクリーニング協会が、職業能力開発促進法に基づき、技能試験合格者に付与する国家資格

- ハウスクリーニング士

- NPO法人日本ハウスクリーニング協会が同協会の研修修了者に付与する資格

- ハウスクリーニング技能士

家事代行業の特徴

家事支援サービスは「家事代行業」とほぼ同義と記載さている為、併用して「家事代行」記載

出所:独立行政法人中小企業基盤整備機構 J-Net21 『家事代行』

https://j-net21.smrj.go.jp/startup/guide/service/service39.html

開業の方法

- 独立した家事代行事業者を目指す開業

- 家事代行スタッフを雇用するなどし、本格的な家事代行事業者を目指す開業タイプ

- 開業者自身に高い経営スキルが求められる

- 自ら家事代行サービスを提供する開業

- 自らが家事代行サービスを提供する形で開業するタイプ

- 自らの家事スキルを活かしたい人や育児後に時間ができた人など

- 副業的な小規模ビジネスとしての開業も可能

- フランチャイズ加盟による開業 ・独立した家事代行事業者や自ら家事代行サービス提供者もフランチャイズに加盟できる

- ブランド、家事代行サービスのノウハウ、初期研修、その他付帯するサービスや支援が提供される

- 対価として、加盟料、研修費、ロイヤルティなどを支払う必要がある。メニューや価格もフランチャイズ本部の指定に従うことになる

開業の場所

- 世帯年収別の利用経験率

- 「1,000万円以上」39.4%

- 「700万円以上1,000万円未満」23.4%

- 「500万円以上700万円未満」16.4%

- 「300万円以上500万円未満」16.9%

- 「300万円未満」18.6%

- 世帯年収が高い女性ほど利用経験が多い傾向

必要な”コト”

- 資格を有していると安心感につながることがある

- 管理栄養士(料理代行、国家資格)

- 栄養士(料理代行、都道府県免許)

- 家事代行アドバイザー1・2・3級(家事全般、日本家事代行協会)

- 整理収納アドバイザー1・2・3級

- 整理収納コンサルタント(整理整頓、ハウスキーピング協会)

家事支援(代行)サービスとハウスクリーニングの違い

- 家事代行

- 文字通り普段の家事の代行なので、部屋の整理整頓や掃除機掛け、雑巾がけなどはサービスの内容

- 「専門性の求められない、あくまで一般的な家事の内容」が家事代行サービスで依頼できる作業

- ハウスクリーニング

- 浴室にびっしり生えたカビを落とすことや、エアコンを分解しての内部の掃除、換気扇の油汚れ落としなど、専門の技術や業務用の道具が必要なクリーニング

家事支援(代行)サービスのデータ

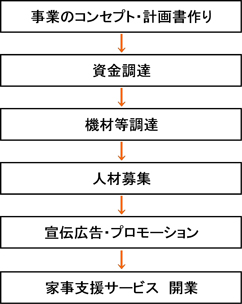

家事支援サービスの利用状況

- 現在利用者は1.8%

- サービスの認知率は8割強

- 配偶者のいる女性(25~44歳)の世帯においては、共働きの方が利用率が高い

- 男女単身世帯(25~44歳)における利用率が高い

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000261.pdf

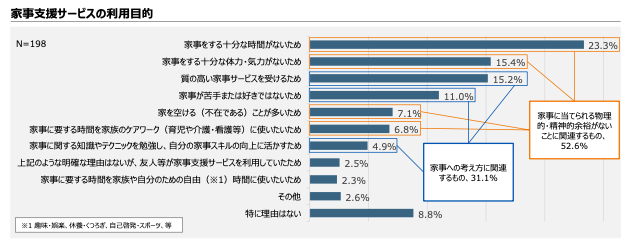

家事支援サービスの利用目的

- 家事に当てられる物理的・精神的余裕がないことに関連するものが大半

- 就労や世帯の縮小等によって、家事の担い手の不在や不足が発生して、利用ニーズが発生する特徴があると予想される

①家事をする十分な時間がないため(23.3%)

②家事をする十分な体力、気力がないため(15.4%)

③質の高い家事サービスを受けるため(15.2%)

④家事が苦手または好きではないため(11.0%)

となり分類すると、

・「家事に当てられる物理的・精神的余裕がない」ことに関連する項目が全体の52.6%

・「家事への考え方」に関連する項目が全体の31.1%

となっている。

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000261.pdf

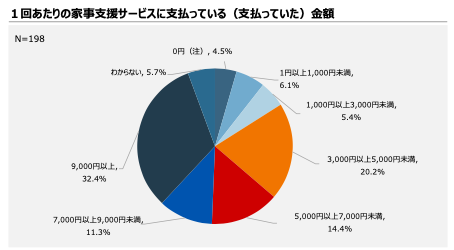

利用金額

- 「1回あたり9千円以上」とする人が最も多い(32.4%)

- 次いで「3千円〜5千円未満」(20.2%)

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000261.pdf

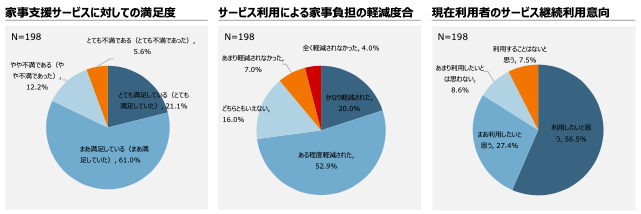

家事支援サービスの効果

- 利用者の8割がサービスに満足しており、サービスに対する満足度は極めて高い傾向

- 利用者の8割以上がサービスの利用継続を希望している

- 家事負担軽減効果についても、

- 72.9%が家事負担軽減効果を実感

- 「かなり負担が軽減された」と効果を強く実感している割合が20.0%

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000261.pdf

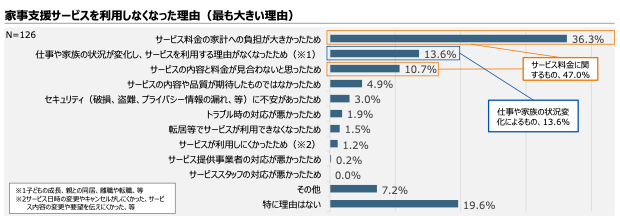

家事支援サービスを利用しなくなった理由(過去利用者)

①「サービス料金」に関する理由が最も多い(36.3%)

②「仕事や家族の状況が変化した」ことを理由に、利用を中断した人も多く存在する(13.6%)

③「サービスの内容と料金が見合わない」と思ったため(10.7%)

となり分類すると、

・「サービス料金」に関する項目が全体の47.0%

・「仕事や家族の状況変化」に関する項目が全体の13.6%

となっており、サービスや事業者の品質に関する理由で利用しなくなった人は少なく、サービスや事業者に対する評価は低くないと予想される。

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000261.pdf

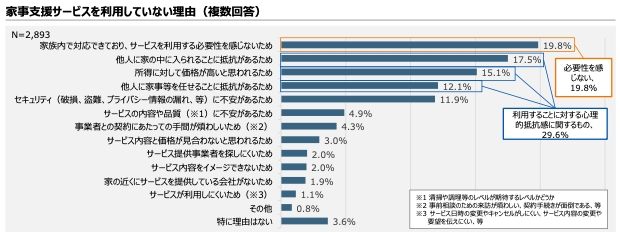

家事支援サービスを利用していない理由(未利用者)

①「サービスの必要性を感じない」が最も多い(19.8%)

②「他人に家の中に入られることに抵抗がある」ため(17.5%)

③「所得に対して価格が高いと思われる」ため(15.1%)

④「他人に家事等を任せることに抵抗がある」ため(12.1%)

⑤「セキュリティ(破損、盗難、プライバシー情報の漏れ、等)に不安がある」ため(11.9%)

となり分類すると、

・必要性がない(19.8%)

・金銭的抵抗感(15.1%)

*家事代行業の特徴の「開業の場所」より、高所得者は例外の可能性がある

・心理的抵抗感(41.5%)

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000261.pdf

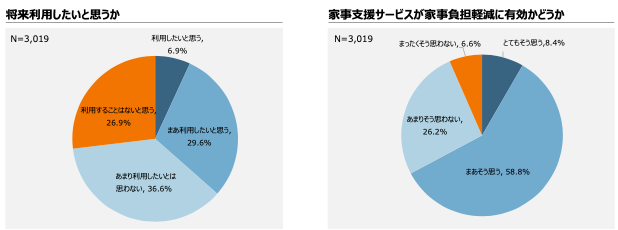

非利用者(過去利用者・未利用者)における今後の利用意向

- 非利用者の36.5%が将来の利用に前向き

- 家事の負担軽減に家事支援サービスが有効だと感じている人は6割以上

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000261.pdf

主要家事支援サービス事業者におけるサービス提供実態及び課題

気になる項目

- 事業者の特徴

- 国内では富裕層を中心に家事支援サービスが提供されてきたが、1990年代後半頃より、共働き世帯など幅広い層を対象に家事支援サービスを提供する事業者が出現し始めたと推察される

- 人材の育成

- サービス品質が要であることから、各社ともにサービススタッフの研修には特に力を入れていた

- 顧客

- 富裕層に特化した事業者と、富裕層を含む幅広い層をターゲットとする事業者に二分化

- 課題

- 運営面

- 「家事支援サービス従業者」という職業の認知度が低く、職業として確立されていないことによる人材不足

- 営業面

- 潜在ニーズの大きさに対し、利用ニーズが小さいと見る事業者が多い

- 消費者において、家事支援サービスを利用するという価値観が未だ十分に浸透していない

- 運営面

アンケート調査結果

気になる項目

- 利用頻度

- 過去利用者

- 「1ヶ月に1回以下もしくは分からない」が最も多い(46.3%)

- 「1ヶ月に1回程度」(20.8%)

- 「1週間に1回程度」(13.0%)

- 現利用者

- 「ほぼ毎日」から「1ヶ月に1 回程度」まで、利用頻度には幅がある

- 過去利用者

- 利用歴

- 過去利用者

- 「3ヶ月未満」が最も多い(39.7%)

- 「1年以上利用」(27.1%)

- 現利用者

- 「3ヶ月未満」から「3年以上 5年未満」まで、利用年数には幅がある

- 過去利用者

- スタッフ交代

- 「同じスタッフを希望する人」が約半数

- 4人に1人は「毎回別のスタッフを希望」

- 過去利用者の方が、「同じスタッフを希望する」と回答した人の割合が低い

- 継続利用者の将来利用頻度

- 最も多いのは「1週間に1回程度」(41.7%)

- 次いで、「2~3日に1回程度」(22.5%)

- 非利用者の実態

- 未利用者の利用意向

- 配偶者のいる25~44歳の女性の世帯及び25~44 歳の単身世帯において、利用意向を示す人の割合が 高く、それぞれ約半数

- 新規利用希望者の将来支払可能金額

- 最も多いのは「月5千円未満」(36.9%)

- 次いで、「1ヶ月に1回以下の頻度もしくは分からない」(27.0%)

- 単身世帯において、月1.5万円以上3万円未満支払っても良いとする人の割合が高い

- 未利用者の利用意向

最後に

家事支援サービスを調査をしていて最初に『フードデリバリーサービス』に似ていると思いました。

デリバリー初期、多くの人はデリバリーなんて利用しないと思っていたと思います。

しかし、利用すると多くの『利便性』を体験できる事がわかり、金額が高くてもサービスを受けてしまいます。

家事支援サービスも同じではないかと仮説を立てています。

それは、【営業面の課題】で記載があった通り、家事支援サービスの価値が十分に知られていなく、潜在ニーズが実際の利用に結びついていないと予測します。

家事支援サービスとデリバリーサービスとの違いは『手軽に試せる金額』だと考えています。

家事支援(代行)サービスデータより、『利便性』は間違いなく有ります。

家事支援(代行)サービスデータ【事業者の特徴】と家事代行業の特徴【開業の場所】を参考に考察すると、高所得者の利用率が高い理由が『手軽に試せる金額』で『利便性』を感じた結果だと予想しています。

また、家事支援サービスデータ【家事支援サービスを利用していない理由(未利用者)】より、精神的抵抗感が強く障壁になっています。

家事支援サービスデータ【スタッフ交代】にも記載されていましたが、同じスタッフを希望する人が約半数もいます。

また、【過去利用者の「同じスタッフを希望する」と回答した人の割合が低い】の項目を、現利用者が「同じスタッフを希望している」と解釈した場合、利用頻度や継続利用を同じスタッフが繋ぎ止めている可能性も考えられます。

上記は、『美容室業態』と似ている感じました。

サービスを利用してもらう為にも、

①精神的抵抗感を低くするための例

●身だしなみ・マナーに気を配る

・制服の見直し

・研修制度

●顧客に寄り添う

・サービス提供後のヒアリングやサービス前のカウンセリング

・女性専用

②他者と区別するための例

・資格

・明確な料金設定

・育児の支援に特化する

・ウィンザー効果活用

家事支援サービスを調査しましたが、店舗運営の必要性がなくコストが低く、精神的抵抗感を払拭しサービスを試してもらえればチャンスがある事業だと考えます。

また、異業種でも同じサービス業として、異業種の調査記事も併せてご覧いただき、事業にご活用下さい。